晋朝爆发“八王之乱”的原因浅析(2)

实文网 zhuakuai.com二

有的人认为,“八王之乱”虽非晋武帝大封同姓诸王所造成,却是他任诸王以方面重镇,赋予权力过大的结果.这种看法也值得商榷.

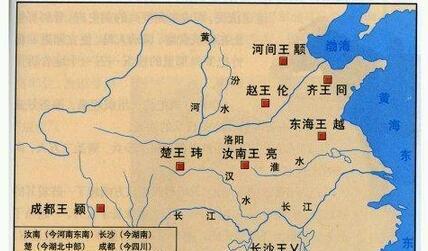

我们知道,咸宁三年(277年)晋武帝在泰始初年已任命了一些王为都督的基础上,采纳了杨珧“异姓诸将居边,宜参以亲戚”的建议,增封诸王为都督,并调换封国,使与都督所在地相近,以扩大其权力.到太康十年(290年),晋武帝临死前,为了防止叛乱,加强帝室,他再一次增封诸王为都督,任以方面重镇这是不是“八王之乱”爆发的主要原因呢?这就需要首先探讨一下都督制度.

都督最早建立于魏文帝曹丕之时.它们的正式名称是都督某州诸军事或都督某地(如淮北)诸军事.在中央则叫都督中外诸军事.其中资历深、威望高的,加号大都督.西晋沿此制度而更完备,“都督诸军为上,监诸军次之,督诸军为下;使持节为上,持节次之,假节为下”.都督的权力比起诸王来的确扩大了许多.就地方上的都督言,根据官职的不同,可以统率一个州或几个州的军队.大家知道,曹魏及西晋初年地方上的军队分为两类.一是驻扎在地方上的中央军.一是当地的州郡兵即地方军.前者驻扎在某州固然归该州都督直接统率,并且是他的主力;后者由州郡长官直接统率,按制度也归都督指挥.《晋书·羊祜传》:为都督荆州诸军事,有一次与吴将陆抗战,“遣荆州刺史杨肇攻抗,不克”,“有司奏:祜所统八万余人,……乃遣杨肇偏军入险……”.这条材料说明了三个问题:(一),刺史的州郡兵归都督指挥.(二)州郡兵不是都督手下主力,只是“偏军”,主力应是驻扎于荆州的中央军.由此也就可以解释为什么平吴后晋武帝罢州郡兵而不担心统治受到削弱.(三),都督统军竟多到八万人.当然,在这后一问题上有点特殊情况,即荆州都督处于和孙吴对峙而且交锋最激烈的前线,加上羊祜本人有才干,极受晋武帝信任,或许军队稍多一些,但一般都督所统,相差也并不悬殊

但是,都督权重只是就制度的一个方面说的.必须看到,魏晋的都督是专制主义中央集权制度下的都督,建立这种机构并赋予它以重权的目的是要它为巩固专制主义中央集权制度服务,而不是起危害作用,因此限制与防范也很厉害.

第一,都督没有治民权.太康以前曹魏、西晋的都督与东晋南朝的都督不同,后者都督必兼刺史,统军兼治民;而前者都督往往不兼刺史,刺史另由晋王朝委任.特别是平吴后,一般“都督知军事,刺史理人,各用人也”.在不兼刺史的情况下,都督仅仅在军事上可以指挥刺史的州郡兵,而在行政上、财政上,刺史按制度是独立的.也就是说,都督没有治民权.大概和这种制度有关吧,刺史有时甚至连军事上也不服从都督.如《晋书·杜预传》:为秦州刺史,都督秦州诸军事石鉴命预出兵击鲜卑,预拒之,“陈五不可,四不须”.“鉴大怒,复奏预……稽乏军兴……”.《晋书·陈骞传》:为都督扬州诸军事,“时(牵)弘为扬州刺史,不承顺骞命”.这样,都督的权力当然要大受限制.

第二,都督没有任命属官的权力.其权归晋王朝.如《晋书·孙楚传》:石苞为骠骑将军,都督扬州诸军事,孙楚为参军,“负其材气,颇侮易于苞,初至,长揖曰:天子命我参卿军事”.当然,从孙楚开始,参军与长官的关系有所变化.“初,参军不敬府主,楚既轻苞,遂制致敬,自楚始也.”然这只是形式上的更改,任命权归晋王朝则不变.《晋书·何攀传》:益州刺史王浚辟攀为别驾,平吴前夕浚升为监梁、益二州诸军事,遣攀见晋武帝面陈伐吴之策,“帝善之,诏攀参军事”.说明州刺史僚属可以自辟,而参军之任命必须经过皇帝.《晋书·羊祜传》:“咸宁初,除征南大将军,开府仪同三司,得专辟召”.然所谓“专辟召”,仅指辟召一般文职掾属,至于掌管军事之长史、司马、参军并不在其内.故《晋书·职官志》称:将军开府位从公者,“置长史一人,秩一千石”;加兵者(加兵见前),“增置司马一人,秩千石”;为持节都督者,“增参军为六人”.据文义都不在辟召范围内.故羊祜死后,“故参佐刘侩、赵寅、刘弥、孙勃”称:“昔以谬选,忝备官属,各得与前征南大将军祜参同庶事.”此处之参佐应指长史、司马、参军,据其语气,显然不是羊祜辟召的,而是皇帝选任的.所以他们下面推崇羊祜谦虚不辟召,“虽居其位,不行其制”,临死前“始辟四掾,未至而陨”.杜预也说:“祜虽开府而不备僚属”.所谓“不备”,应指象“四掾”这样的掾属,而不是参佐.否则羊祜为荆州都督十年,统军八万,而不备长史、司马、参军,是不可想象的.然而即使这些地位较次要的掾属,羊祜也不辟召,其原因主要恐怕不是如本传所说的“谦让”,而是和前述齐王攸拒绝自选属官相仿,是为了尽可能避免皇帝的猜忌(参见下石苞事).这从他“嘉谋谠议,皆焚其草,故世莫闻.凡所进达,人皆不知所由.或谓祜慎密太过者”一事,亦可窥其端倪.事实上在中央集权的西晋,不慎密就可能带来大祸,因为晋王朝派来的参佐,同时也负有监视的使命.《晋书·唐彬传》:为使持节,监幽州诸军事,“参军许祗密奏之,诏遣御史槛车征彬付廷尉……”,虽“以事直见释”,却不能不在都督心中投下极大的阴影.

第三,都督无权自行发兵、募兵.《晋书·李熹传》:除凉州刺史,加扬威将军,领护羌校尉,“羌虏犯塞,熹因其隙会,不及启闻,辄以便宜出军深入,遂大克获,以功重免谴……”.大家知道,护羌校尉地位虽低于都督,但作为一级军事长官,统率大军镇压叛乱的性质是基本相同的[48].西晋凉州治姑臧,即今甘肃武威,距京师洛阳一、二千里.二地相去如此之远,而护羌校尉发兵竟需先启闻皇帝,否则就要受惩罚,可见晋王朝控制之严,李熹免谴只是一个特例而已.《晋书·唐彬传》:任监幽州诸军事,为参军许祗密奏(见上),其原因也是因为鲜卑叛乱,“彬欲讨之,恐列上俟报,虏必逃散,乃发幽冀车牛”.得到的罪名恐怕也是擅发兵.又《资治通鉴》卷七十泰始八年条:王浚为监梁、益二州诸军事、益州刺史,为伐吴,大作舟舰,别驾何攀建议:“宜召诸郡兵万余人造之,岁终可成”.“浚欲先上须报”.“攀曰:朝廷猝闻召万兵,必不听,不如辄(专)召,设当见却,功夫已成,势不得止.”这又说明即使发州郡兵,也得上请,而且数量稍多,就不准确.王浚这次擅发兵,不知为什么没有受到追究,但可以肯定是不合法的,是违反制度的.不仅发兵权,连募兵权都督也没有.《晋书·马隆传》:自称能平羌患,晋武帝问其方略,对曰:“臣请募勇士三千人,无问所从来,率之鼓行而西,……丑虏何足灭哉!”“帝许之.……隆……自旦至中,得三千五百人.”又《通鉴》卷七九泰始八年条:监梁益二州诸军事王浚为了给平吴作准备,“虽受中制募兵,而无虎符;广汉太守敦煌张敩收浚从事列上.帝召敩还,责曰:‘何不密启而便收从事?’敩曰:‘蜀汉绝远,刘备尝用之矣.辄收,臣犹以为轻.’帝善之”.两条材料合在一起就可看出,募兵必须皇帝批准,而且十分慎重,要有虎符.因为怕擅自募兵,发生象三国的刘备那样的割据.王浚无虎符,所以军事上归他指挥的广汉太守(属梁州)也有权扣押他的从事,而且最后博得皇帝赞扬.这还不说明为了防微杜渐西晋制度的周密吗?

由于都督权重而又受到上述种种限制,所以我们可以看到以下情况:

首先,在晋武帝一代,无论异姓都督或诸王兼都督,起的基本上是巩固西晋统治的积极作用.例如平吴的主力就是徐州都督琅邪王伷、扬州都督王浑、沔北都督胡奋、荆州都督杜预、梁益二州监军王浚、巴东监军唐彬.其中王浚军“旌旗器甲,属天满江”,最先进入吴都建业[52].再如西北边境,氐羌鲜卑多次侵扰.泰始年间秦州刺史胡烈、凉州刺史牵弘先后败死.靠都督雍凉等州诸军事汝阴王骏“善抚御,有威恩”,多次给侵扰者以打击,方才出现了“遣入质子”,和“二十万口又来降”的局面.汝阴王骏因此徙封为扶风王,使王国与都督所在地相近,并且一直在这里当了十八年都督,直到死去.

其次,在晋武帝一代没有一个异姓都督或诸王兼都督敢于叛乱.因为他们很清楚,权力是皇帝赋予的,权力虽大,限制极严,一旦用来反抗巩固的中央集权,自己只会落一个可悲的下场.《晋书·石苞传》:为大司马,扬州都督,“镇抚淮南,士马强盛,边境多务,苞既勤庶事,又以威德服物”.但当晋武帝听信谗言,派大军掩袭时,石苞不敢作丝毫抵抗,立即“放兵步行,住都亭待罪”.石苞如此驯服,绝非偶然.在曹魏时期,也就在淮南,发生了三次叛乱,反对当时掌握了中央大权的司马懿父子.第一次是王凌,为扬州都督,外甥令狐愚为兖州刺史,“舅甥并典兵,专淮南之重”.第二次为毋丘俭,也是扬州都督,文钦为扬州刺史,二人手下有兵五、六万[55].第三次为诸葛诞,仍是扬州都督,拥有“淮南及淮北郡县屯田口十余万官兵,扬州新附胜兵者四、五万人”.军队都不可谓不多,但由于司马懿父子挟中央集权之势,调动全国兵力来镇压,三次叛乱很快都失败了.另一事例是钟会和邓艾.钟会为镇西将军、关中都督,邓艾为征西将军、陇右都督.二人奉命统大军伐蜀,很快灭亡了蜀国,立下大功.但由于邓艾居功骄傲,反对司马昭“事当须报,不宜辄行”的指令,想要专权,被密告“有反状”;而钟会更是“自谓功名盖世,不可复为人下,加猛将锐卒皆在己手,遂谋反”.结果都得不到部下的支持,先后送了命[57].这些不能不成为西晋石苞以及其他都督的前车之鉴.

再次,在西晋初臣子心目中,都督地位虽高,权力虽重,因远在边地,很容易在皇帝面前遭人离间(石苞即一例)而大祸临头,远不如在京师作官,接近皇帝,讨好皇帝,来得保险,并易于飞黄腾达.请看:

《晋书·羊祜传》:为荆州都督,“贞悫无私,疾恶邪佞”,得罪王戎、王衍,“并憾之”.二人后任职京师,“每言论多毁祜.时人为之语曰:二王当国,羊公无德”.

《晋书·杜预传》:继羊祜为荆州都督,平吴时功高勋重,然“在镇,数饷遗洛中贵要.或问其故,预曰:吾但恐为害,不求益也”.又“累陈家世吏职,武非其功,请退……”.

《晋书·贾充传》:为尚书令,“专以谄媚取容”,侍中任恺等“咸共疾之”.时氐羌侵扰,晋武帝十分忧虑,任恺乘机推荐贾充,诏以充为使持节、都督秦、凉二州诸军事.尚书令三品,持节都督二品,这是升迁.诏令还十分信任地说,有贾充镇关中,“则吾无西顾之念,远近获安矣”.但贾充并不高兴,“自以为失职,深衔任恺”.最后采荀勖策,将女儿嫁给太子,方才免除了都督职务和关中之行.

《晋书·张华传》:为尚书,“名重一时,……有台辅之望焉.而荀勖自以大族,恃帝恩深,憎疾之,每伺间隙,欲出华外镇.……间言遂行,乃出华为持节、都督幽州诸军事……”.

《晋书·汝南王亮传》:为太尉、录尚书事,及晋武帝病重,“为杨骏所排”,被任为“大都督,督豫州诸军事,出镇许昌”.

《晋书·齐王攸传》:晋武帝逼攸就国时,除了齐王衔,还封他为“大司马、都督青州诸军事”.但这丝毫不能增加他的兴趣.王浑上书武帝谏阻说:这是“假以都督虚号,而无典戎干方之实,去离天朝,不预王政”.“干方”即总管一个方面之意.《晋书·王沈传》:“出干监牧方岳之任.”此其省语.但这里并不是说不统率军队,毫无权力,而是说,和在中央辅政比起来,当都督是有名无实的.

以上六条材料,通过前两条,可以看到都督受到中央何等大的牵制和影响.象杜预,既是外戚(娶晋武帝之姑),又立有大功,极受武帝信任,尚且如此忧谗畏讥,小心谨慎,其他都督可想而知.通过后四条材料,又可看到,出任都督如同诸王就国一样,在西晋初年也成为统治集团间相互排挤的一种重要手段了.

综上所述,可以概括成这样一个看法:魏晋建立都督,从制度上说,即赋予重权,又极力限制与防范,目的是既要让它为巩固专制主义中央集权王朝服务,而又不致变成分裂割据力量.从晋武帝统治实践看,无论异姓都督或诸王兼都督都基本符合这一要求,二十六年中立功累累而无一叛乱事例就是证明.晋武帝认识到这是个成功的经验,所以在世时广泛推行.后代封建统治者也认识到都督制度的作用,所以不仅东晋南北朝继续沿用,而且隋唐至明清的“总管”、“节度使”、“巡抚”等等,也都是以此为楷模而进一步发展建立的.把这样一个显然有利于中央集权王朝的制度,看成是“八王之乱”爆发的原因,恐怕是过于强调了它权重的一面,而忽视了对它限制、防范的一面,是不能令人信服的.